|

La malédiction du Mont Blanc |

PP |

|

| Article

initialement publié en 2015 par la revue "L'Ampoule n°15" consacrée aux

Sommets et abîmes. |

|

|

|

|

||

|

Le Mont Blanc |

||

| |

||

|

Jacques Balmat et le docteur Michel Paccart réussirent le

8 août 1786 à atteindre le sommet du Mont Blanc à 4810 mètres

d'altitude. Les deux hommes terrassèrent à mains nues les mauvais

génies de la montagne.

Mais qui se souvient de l'étrange mort de Balmat, dit depuis sa victoire, Balmat Mont-Blanc ? Tombé dans une crevasse alors qu'il cherchait... de l'or, jamais la montagne ne rendit sa dépouille. |

||

|

||

|

l'équipe française qui conquit l'Annapurna en 1950. |

||

| L'homme bondit de joie sous un vent

infernal, piolet et drapeau tricolore en main, il remercie sainte

Thérèse d'Avila chante, pleure, rit. 3 juin 1950, une immense date pour l'humanité grimpante, Louis Lachenal et Maurice Herzog ont atteint le sommet de l'Annapurna. Le premier - 8000 - est tombé. Ils sont Français et font partie d'une expédition sur le continent indien qui regroupe les as de l'alpinisme national dont Lionel Terray, Gaston Rebuffat, Marcel Ichac. Seuls Herzog et Lachenal ont pu finir l'interminable ascension, mais à quel prix : le premier dut laisser ses mains en sacrifice aux divinités himalayennes. Le second ses pieds. Herzog finira sa vie à quatre-vingt-treize ans dément et démenti par sa propre fille qui ne crut jamais à une victoire confirmée aujourd'hui. Lachenal au fond d'une crevasse alpine. Toujours le même vent violent, le froid intense et une horrible odeur de kérosène. Exactement cinq mois après la conquête de l'Annapurna, le 5 novembre, un Lockheed Constellation de la compagnie Air India assurant la liaison Bombay-Londres via Le Caire et Genève vient de s'écraser non loin du sommet du Mont Blanc. A son bord, quarante marins indiens comptaient rejoindre leur lieu d'embarquement en Angleterre el huit membres d'équipage les transportaient. La météo était exécrable el l'avion volait beaucoup trop bas au point que la tour de contrôle de Genève lui indiquait à deux reprises de rectifier son altitude. Drossé par la tempête trop loin de son cap initial, un perfide rabattant avait fini par lancer l'appareil au-dessus du rocher de La Tournette. Brisé, éventré, le grand oiseau blanc des Indes s'était désintégré avant de prendre feu. |

||

|

||

|

Le Malabar Princess - Source Wikipédia

|

||

|

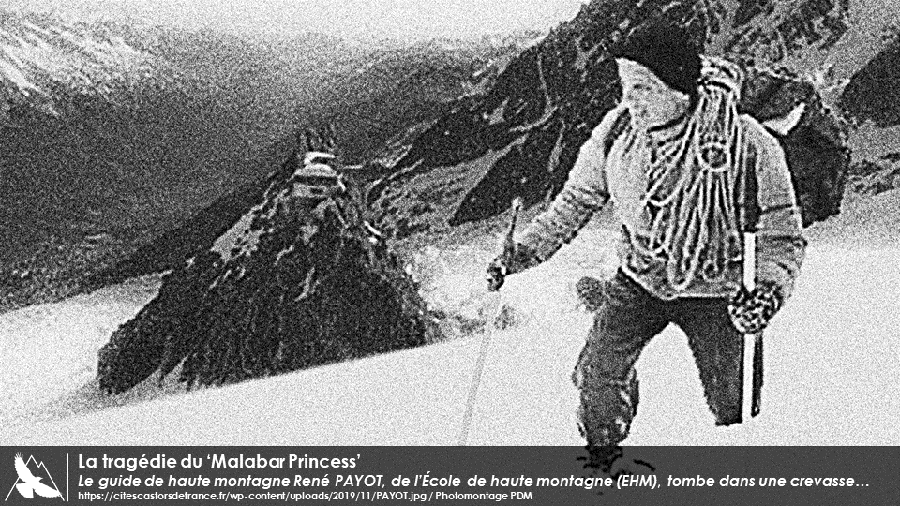

Un groupe de sauveteurs composé de

chasseurs de l’école militaire de Haute Montagne et d'hommes de la

compagnie des Guides de Chamonix va pourtant se mettre en marche dès le

lendemain pour tenter de rallier les débris. Tout le monde sait qu'il

n'y a pas de survivants. À la tête d'une première cordée, trois hommes,

les plus qualifiés, les guides René Payot, Pierre Leroux et le

lieutenant Jay. À Chamonix, en attendant leur départ, affluent curieux

et journalistes. À l'attrait pour l'aventure en haute montagne, ravivé

par l'exploit de l'Annapurna venait s'ajouter l'exotisme mystérieux de

cet avion indien étrangement nommé « Malabar Princess ».

Vingt-cinq chasseurs lourdement chargés commencent la périlleuse ascension par la voie des glaciers, jamais empruntée à cette époque de l'année. Une première étape est prévue au refuge des Grands Mulets, là même où étaient passés Balmat et Paccart en 1786. La progression est délicate, il a beaucoup neigé et le passage d’un glacier est extrêmement dangereux. Payot, qui ouvre la route, solidement encordé, ne tarde pas à s'en rendre compte en chutant à travers un pont de neige et de glace dans une profonde crevasse. Ses deux compagnons le hissent, il n'a qu'une entorse mais immédiatement une avalanche se déclenche. Diminué par sa blessure, Payot ne peut l'éviter et est enseveli sous plusieurs mètres de glace et de neige. Ses infortunés camarades n'arrivent pas cette fois à le dégager à temps. |

||

|

|

||

| Le 7 novembre, un article

du journal local, le Dauphiné Libéré,

relaie une rumeur « officieuse » et non moins anglaise, le « Malabar

Princess » aurait transporté des lingots d'or ! La compagnie indienne

ne put, paraît-il, confirmer la présence de cet or, le manifeste du

fret étant resté à bord. Mais déjà on murmurait que c'était peut-être pour cela, bien plus que pour des sacs postaux, que l'on avait envoyé tant d'hommes tenter de rejoindre quelques débris. Alors que l'équipe de Chamonix renonçait à l'ascension, on apprenait que cinq guides de Sainl-Gervais, l'ancestral village rival, venaient d'atteindre l'épave par la voie normale du Mont Blanc, non sans peines. Ce qu'ils virent là-haut devait les marquer à jamais... On suspendit les recherches jusqu'au retour du printemps, non sans avoir, officiellement cette fois, démenti la présence des fameux lingots. Il ne fallait pas un mort de plus, c'en était assez ; la montagne aurait désormais tout son temps pour lentement ingérer le « Malabar Princess ». De vieilles légendes alpines prétendaient que lame des morts en montagne devait se frayer un chemin vers la lumière à travers la glace — mais elles n'avaient comme seul outil qu'une toute petite épingle. |

P |

|

|

||

| Robert Wagner et Spencer Tracy en pilleurs

d'épave dans le film "La Neige en deuil" |

||

|

Cet accident allait durablement marquer les esprits

puisque moins de deux ans après, l'écrivain Henri Troyat publiait « La

Neige en deuil », roman fortement inspiré par la tragédie du « Malabar

Princess ». Le livre devait remporter un tel succès qu'Hollywood à son

tour reprenait l'histoire en 1956 pour en tirer un film réalisé par

Edward Dmytryk avec Spencer Tracy et Robert Wagner en peu

vraisemblables alpinistes français. Dix ans plus tard, Hergé, en

dessinant son vingtième album de Tintin, « Tintin au Tibet », devait

encore se souvenir du « Malabar Princess ». Alors qu'il séjourne dans

une station alpine. Tintin apprend qu'un avion d'Air India vient de

s'écraser au Tibet, emportant dans la catastrophe son ami Tchang...

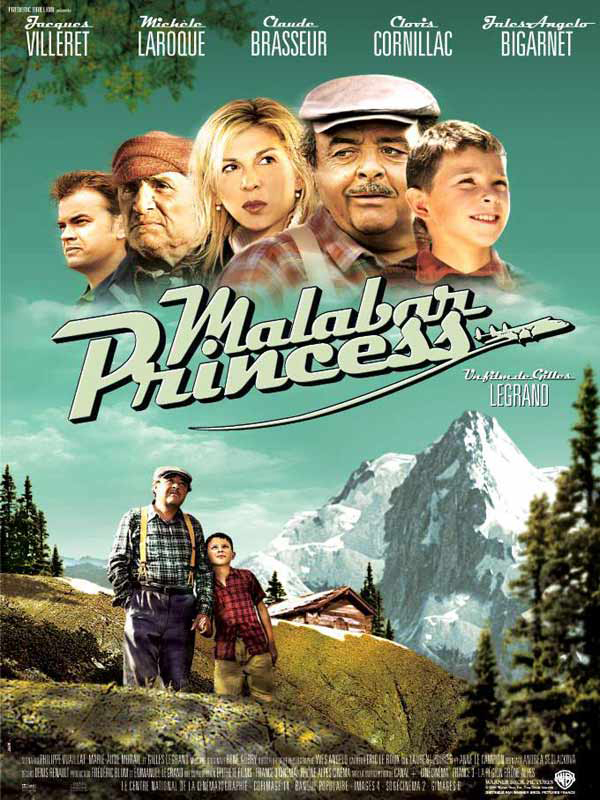

Le cinéma évoquera également le « Malabar Princess » par

la suite : en 2001 dans « Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain » de

Jean-Pierre Jeunet, en faisant arriver à Paris une lettre plusieurs

années après qu'un accident d'avion ne l'a égarée dans les Alpes, et en

2004 dans « Malabar Princess » de Gilles Legrand avec Jacques

Villeret, bien évidemment inspiré de la tragédie.

|

||

|

||

| On aurait pu espérer que jamais plus

ne se reproduirait une si terrible catastrophe. C'était sans compter

sur les étranges voies du destin qui semblent parfois se jouer des

hommes et de leur assurance technique et scientifique. Effacé par le fort impact du crash de l'avion d'Air lndia. Seulement dix jours plus tard se reproduisit exactement le même scénario sur un autre sommet alpin, l'Obiou, dans le massif du Dévoluy. Le 11 novembre, un avion canadien ramenait des pèlerins de Rome vers Paris après une tournée de tous les sanctuaires saints d'Europe, ou presque. Leurs dévotions ne furent pas suffisantes pour rendre les dieux des cimes plus favorables à leur périple de retour vers Montréal. La météo, cette fois encore, était très mauvaise, obligeant l'appareil à se dérouter. Il semblerait qu'une faiblesse de l'un de ses quatre moteurs l'ait aussi obligé à perdre de l'altitude. Autant de raisons qui le firent heurter la cime du mont. On dénombra au total cinquante-huit victimes et avec cette sourde et morbide insistance que les hommes reconnaissent aux desseins mystérieux du hasard, les Alpes françaises devaient encore déplorer d'autres accidents similaires, comme le 1er septembre 1953 sur le mont Cimet, où quarante-deux personnes périrent. |

||

|

||

| Au summum de l'étrange allait pourtant encore se

produire, le 24 janvier 1966, exactement au même endroit qui avait vu

se désintégrer le « Malabar Princess », un autre accident impliquant un

appareil de la compagnie Air India, un Boeing 707 nommé « Kangchenjunga

» transportait, équipage compris, cent dix-sept personnes dont l’éminen

physicien nucléaire, Homi Jehangir Bhabha, Giovanni Bertoli, le directeur d'Air India et une quarantaine de marins ! Comme

pour ajouter à l'absurde ironie du destin, seul le corps de Giovanni

Bertoli fut dans un premier temps retrouvé et descendu par les premiers

sauveteurs, montés cette fois en hélicoptère. Parmi eux, le fils de

René Payot, devenu guide à son tour. Leur première vision, descendus

sur les lieux du drame, fut de la plus haute étrangeté : des centaines

de cadavres de singes de laboratoire, ayant un cours instant survécu au

crash, gisaient sur les pentes verglacées du Mont-Blanc. On descendit

encore les jours suivants quelques sacs de courriers dont les

enveloppes estampillées « Gendarmerie Nationale » et portant la mention

« Récupérée de l'accident d'avion... » continuent de se vendre aux

enchères internationales ou sur eBay. Plusieurs équipes d'enquête

cherchèrent une boîte noire, qui devait être orange, jamais retrouvée.

On évoqua la thèse d'une collision avec un avion de l'OTAN, d'un

attentat et l'on finit par conclure que le Boeing indien avait heurté

la montagne suite à une incompréhension de langage entre la tour de

Genève et le pilote... La réalité, dit-on bien souvent, dépasse la fiction. Cet adage est ô combien vrai dans cette tragique série de catastrophes impliquant des avions indiens sur le Mont Blanc. |

||

|

||

| Depuis 1986, de très

nombreuses personnes parcourant le glacier des Bossons ont

collecté, volé, revendu une multitude

d'objets, tout ou presque ayant fini par être rendu par la

montagne. Un homme, Jean-Daniel Roche, s'en est même fait une sorte de

passe-temps monomaniaque et prétend avoir retiré prés de six tonnes de

débris de la fonte des glaces. Si celui-ci agit en toute honnêteté,

allant jusqu'à revendre les objets trouvés pour envoyer l'argent à des

œuvres caritatives en Inde, tout un trafic sordide se fait également

dans l'ombre. On murmure que certains beaux chalets, que certains

commerces, se sont construits peu de temps après les accidents... Roche

s'étonne qu'on lui ait toujours refusé la possibilité de créer un

musée. À Chamonix, dont Herzog fut si longtemps le maire, on préfère

oublier les crashes, les rivalités de cordée et de clochers, les l.ii

septembre 2013, un autre « promeneur » a retrouvé un coffret contenant

plus de 240000 euros de pierres précieuses el les a remis aux

gendarmes, après une dizaine de jours de « méditation ». D'autres ont

découvert des bagues. Un saphir... En Italie aussi, les débris

regagnent la lumière au bas du glacier de Miage. Hormis ces diamants, ces fourrures, peut-être même ces lingots qui ont causé bien d'autres morts indignes et tenues secrètes ; hormis ces gros titres de la presse internationale, il demeure l'abjection des hommes et des pouvoirs en place. aussi bien français qu'italiens. Car on continue, dans ces deux pays, à laisser agir en toute impunité les profanateurs de cadavres. |

||

|

||

| On

continue aujourd'hui à fouiller la neige |

||

|

Aujourd'hui

encore sont trouvés pieds et mains, troncs et têtes que l'on vole,

revend à la sauvette, jette à la rivière dans la plus totale absence de

conscience. Comme on va à la cueillette de champignons, certains

montent au glacier des Bossons pour ramasser un souvenir anatomique,

et lorsqu'un de ces restes est rapporté aux gendarmes de la région, ces

derniers, bien embarrassés, répondent qu'ils ne peuvent rien en faire !

Il n'est donc venu à l'esprit de personne la création d'un sanctuaire, d'un ossuaire commun où conserver ces reliques après plus de soixante années de reptation silencieuse et glacée vers la lumière ? Certains ont argué le fait que personne ne sait à qui se rattachent les bouts de corps retrouvés : comment alors leur rendre le rite, la sépulture qui aurait été convenable. Piètre argument en vérité, car qui pourrait de nos jours faire la moindre objection à un légitime et digne traitement de ces morts ? Cette seule el véritable malédiction, consentie par les hommes aucun journal, aucun éditorialiste ne semble s'émouvoir. Christian Attard |

||

| |

||

| Retour vers la Reine | ||