|

|

||||

| Au hasard, Balthasar ! |

||||

| |

||||

|

||||

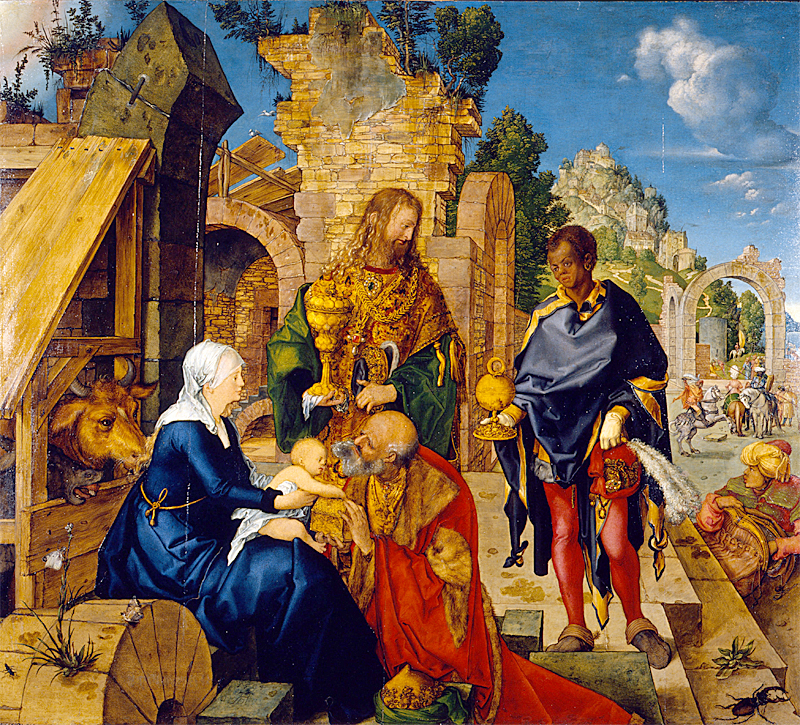

| L'adoration des mages Albrecht Dürer - 1504 . Musée des Offices de Florence (Source Wikipédia) |

||||

|

|

||||

|

|

||||

|

En ces temps

de remise en question de l'Histoire, de "Cancel culture" (1),

il serait peut-être bon de faire le point sur

un des plus beau mythe chrétien, celui des mages avant que lui aussi

ne soit transformé, une fois de plus. Ne lit-on pas aujourd'hui que

Balthasar est né de la pensée humaniste de la Renaissance ! (2)

Car le chemin a été long avant que ne s'arrête l'image de nos trois rois mages tels que nous les connaissons aujourd'hui. Tout a commencé par un seul texte fondateur, celui de l'évangéliste Matthieu (3) : "Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : "Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage." C'est presque tout et c'est bien peu ! Les mages du mot grec magos étaient considérés comme des prêtres perses, des magiciens, des astrologues, c'est d'ailleurs ce qualificatif que choisirent les derniers traducteurs d'une Bible récente. C'est aussi le rouge bonnet phrygien qui couvre leur tête sur les plus anciennes représentations que nous retrouvons d'eux. Preuve qu'ils étaient bien assimilés à des mages perses. Il faudra attendre bien des siècles avant que saint Augustin au Ve siècle ne voit en eux la représentation de l'ensemble du monde des "gentils" mot qui dans son esprit ne signifiait pas qu'ils étaient aimables mais païens. Au VIIIe siècle, Bède le Vénérable (672-735) les assimila aux trois parties connues de son monde : Europe, Afrique, Asie et aux trois fils de Noé. Nos mages ne sont toujours pas rois et si on commence à leur attribuer un nom, ils n'ont toujours pas de caractère individuel propre. |

||||

| |

||||

|

||||

| |

||||

|

Mosaïque des Rois mages, basilique

Saint-Apollinaire-le-Neuf, Ravenne, vie siècle.

(Source Wikipédia)

|

||||

|

|

||||

| Ces

noms traditionnels de « Gaspard, Melchior et Balthazar » apparaissent

pour la première fois dans une Histoire universelle Alexandrine, datant

de la fin du IVe siècle. "in his

diebus sub Augusto kalendas ianuarias

magi obtulerunt ei munera et adoraverunt eum; magi autem vocabantur

Bithisarea, Melichior, Gathaspa." (4) Mais, bien évidemment, l'orthographe exacte de ces noms, leur étymologie mirent des siècles, elles aussi, avant de se figer. Melchior, viendrait de Malkiyyah "l’Éternel est roi", Gaspar de Gondopharès, nom d'un roi indo-parthe. Il est nommé Goudnaphar ou Goudnapharos en grec (3ème siècle) ; Gathaspa, Gathaspar, Gaspar au 6ème siècle ; et enfin Caspar au 8ème siècle. Balthasar, ou Balatsu-usur en langue babylonienne (Mésopotamie, Assyrie) signifie "qu’il protège sa vie". Et non Belschatsar (en accadien : "Bel-shar-usur", "que Bel protège le roi" comme l'incite à croire un certain alchimiste. Et notre roi noir ? Il n'apparaît que timidement au XIVe siècle et n'est pas encore associé au nom de Balthasar comme le démontre ces blasons imaginaires ou le personnage du maure a pour nom Melchior et vient du mythique royaume de Saba. |

||||

| |

||||

|

||||

| Blasons imaginaires

des Mages Gaspard d'Arabie, Balthasar de Tarse et Melchior de Saba, Armorial de Wernigerode, xve, Bayerische Staatsbibliothek (source Wikipédia) |

||||

Ce n'est pas

d'ailleurs pas Bède le Vénérable qui incita les auteurs du Moyen-âge à

commencer à évoquer un roi noir mais un de ses disciples dit le

Pseudo-Bède. Ce dernier employa pour le décrire le terme latin de

"fuscus" :

“Tertius, fuscus, integer barbatus, Balthasar nomine, habens tunicam rubeam, albo vario, calceamentis milenicis amictus: per myrrham Filium hominis moriturum professus est”. Fuscus pouvant être traduit par sombre et aussi bien s'entendre par noir de peau que par sombre d'humeur. Ce qui se conçoit aisément puisque Balthasar est porteur de la myrrhe, qui servait comme base d'onguent à l'embaumement des cadavres et présageait ainsi la mort du Christ. Albrecht Dürer, en grand initié qu'il était, ne s'y est pas trompé puisqu'il représente effectivement son mage, sombre de peau, mais n'omet pas le symbole de l'ouroboros sur le couvercle de son calice à onguent. Symbole de vie, de mort et de résurrection, il semble fasciner dans le tableau placé plus haut, cet autre mage, auto-portrait d'un Dürer à l'apparence étrangement christique au point qu'il ne le quitte pas des yeux. |

||||

|

||||

|

L'adoration des mages - Albrecht Dürer

(détail)

(Source Wikipédia)

|

||||

| Un autre peintre a

manié avec brio la symbolique de son temps au point que la

compréhension de son oeuvre s'est aujourd'hui perdue. Il s'agit de

Jérôme Bosch qui peignit cette envoûtante Adoration des mages. |

||||

|

||||

|

Jérôme Bosch, Triptyque de

l'Epiphanie - vers 1495

(Madrid - Musée du Prado) |

||||

| En opposition au

minuscule enfant Jésus, debout et vétu de blanc, Balthasar impose sa

hiératique présence. A la main son vase de myrrhe porte un oiseau que

certains ont voulu être un pélican ! "Quant à l'oiseau qui surmonte la sphère, dont nous ne parlerons pas, il faut beaucoup de bonne volonté pour y voir un pélican ! À une époque où le recours aux sources écrites commençait à être critiqué dans l'analyse iconographique (et à juste titre lorsqu'il débouchait sur une "tyrannie du lisible" pour reprendre la formule de Didi-Huberman), on a parfois eu tendance à privilégier les élucubrations subjectives sur la recherche des sources. L'idée préconçue (la volonté de faire une lecture hérétique de Bosch) finit par perturber la vue". Ecrit Jean-Claude Bologne, chercheur et enseignant en iconographie médiévale, dans ses commentaires du tableau. Sans pour autant nous expliquer de quoi il peut bien s'agir ! (5) |

||||

|

||||

| Le petit passereau

qui s'est posé sur son vase

a-t-il tout simplement apporté avec lui son petit grain rouge de myrrhe

? Beaucoup plus

symbolique que lui, cette fraise bien visible, que tient le mage entre

ses doigts et qui rappelle qu'elle est à la fois le fruit que les bébés

portaient en offrande en mourant à la Vierge et celui qui est supposé

conjurer le démon dans les vieilles légendes allemandes. Quant aux corps des rois mages, ils reposent aujourd'hui dans la cathédrale de Cologne. On doit à l'infatigable impératrice Hélène, mère de Constantin l'invention de leur corps à Jérusalem. Ce qui fera bien rire les incrédules et on ne pourra leur en vouloir. Nous avons ainsi assisté, à partir du seul mot de "fuscus" à la création d'un personnage désormais mythique. Ainsi vont de conserve Histoire et petites histoire au grè de la crédulité des hommes, largement alimentée par ceux qui tiennent pouvoir sur eux. Enfin pour ce qui concerne le titre de cet page "Au hasard, Balthasar", la devise des seigneurs des Baux-en-Provence, leur « À l’asard Bautezar ! »... C'est une autre histoire. Christian Attard - 6 janvier 2020 |

||||

|

|

||||

|

|

||||

| Notes

et sources : (1) La cancel culture (culture de l'annulation, culture

du bannissement), ou call-out culture (culture de la dénonciation), est

une pratique ravivée aux États-Unis consistant à dénoncer publiquement,

en vue de leur ostracisation, les individus ou les groupes responsables

d'actions ou de comportements perçus comme problématiques. Cette

pratique, qui se rencontre dans le monde physique et sur les médias

sociaux, suscite la controverse. (Source Wikipédia)

(2) Lire cet article du Guardian à propos de l'exposition de Noël de la National Gallery de Londres en décembre 2020. (3) En Matthieu (2,1-16) (4) Voir sur cette page : https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc90320 (5) Voir sur cette page : http://www.jean-claude-bologne.com/icono/analyses/bosch.html |

||||

| Retour vers la Reine | ||||